10 Févr. 2025

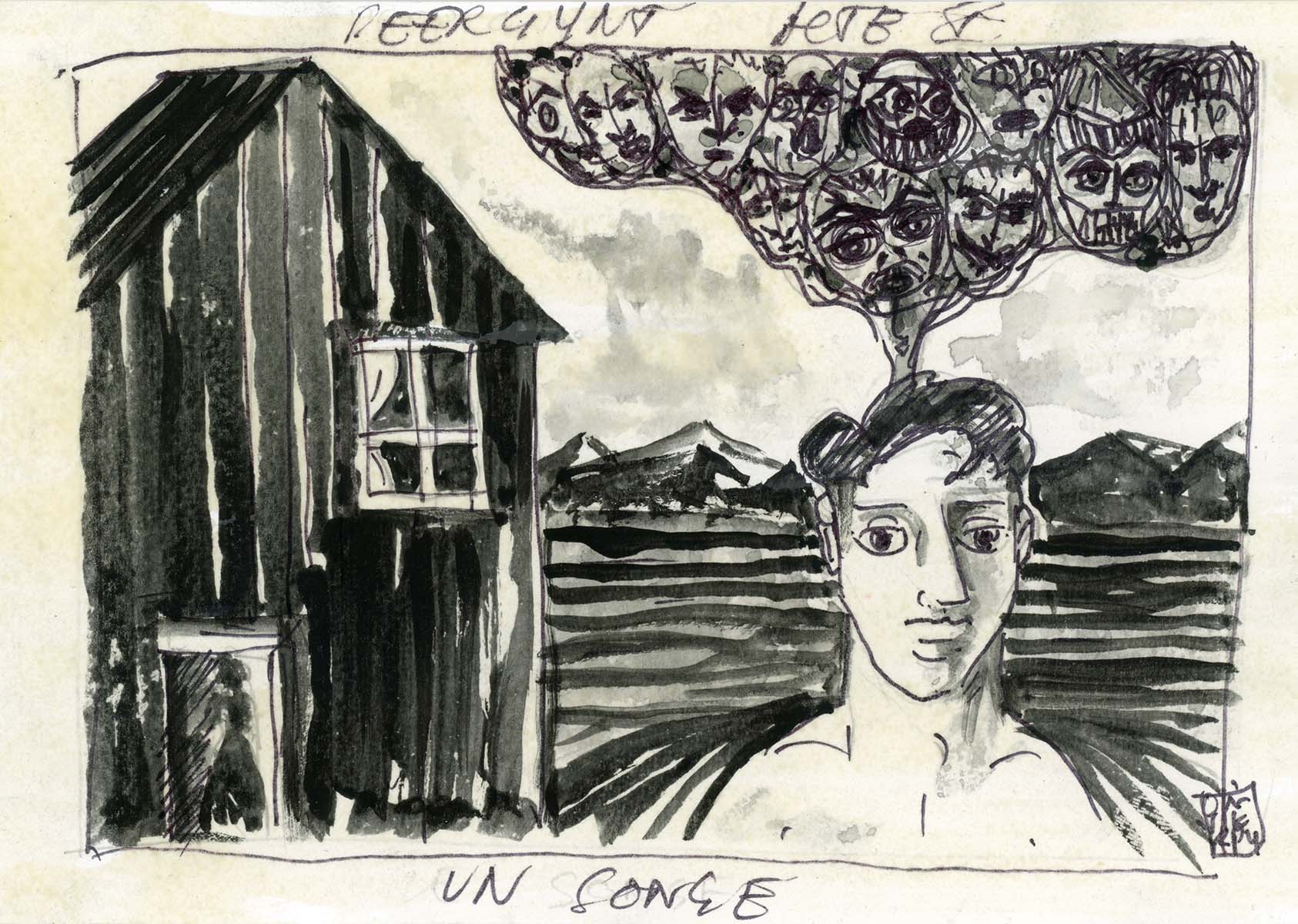

Peer Gynt entre Freud et Reich : la part maudite de la psychanalyse

La psychose contre la névrose

Élisabeth Roudinesco, historienne (HDR), vice-présidente de l’Institut histoire et lumières de la pensée, présidente du jury du prix de la Contre-Allée, collaboratrice du journal Le Monde

C’est toujours à travers une scène théâtrale que Freud conçoit sa représentation de l’inconscient et de la psyché humaine, au point que sa doctrine n’existerait pas sans référence à deux grands moments cathartiques de la pensée occidentale : l’antiquité grecque et l’ère élisabéthaine. Chaque fois, il s’agit pour le spectateur de se libérer de ses passions afin de guérir d’un traumatisme refoulé. D’un côté, le tragique grec oppose les dieux et les hommes (Sophocle), de l’autre, le drame chrétien se fonde sur la confrontation de l’homme avec lui-même (Shakespeare). Si Œdipe roi reste pour Freud la tragédie majeure – celle du dévoilement – Hamlet incarne à ses yeux la conscience coupable. Jamais il ne songea à détacher le destin du roi de Thèbes de celui du prince du Danemark. Héros antique condamné à tuer son père, Œdipe renvoie à l’universalité de l’inconscient déguisé en destin ; héros moderne destiné à venger le père, Hamlet est le prototype d’une subjectivité coupable. À la puissance des dieux s’ajoute donc, dans la pensée freudienne, la faiblesse d’un héros mélancolique, contemporain d’une époque où se défait l’image traditionnelle d’un cosmos immuable. Freud le sait si bien qu’en 1905 il donne une classification des différentes manières de représenter les souffrances névrotiques, qu’elles relèvent d’un « théâtre privé » comme l’hystérie, ou de pathologies diverses. Le théâtre, dit-il, est le lieu où se déploient les conflits intrapsychiques : désir, pulsion, censure, résistance. Et il affirme qu’Henrik Ibsen a réussi à égaler en puissance les drames royaux des classiques grecs[1].

À de nombreuses reprises, Freud cite l’œuvre du fondateur de la modernité théâtrale. En premier lieu à propos de l’analyse d’Ernst Lanzer, quand celui-ci évoque le fameux supplice oriental consistant à introduire un rat dans le rectum d’un prisonnier. Le souvenir de cette scène atroce lui revient quand il songe à la pièce Petit Eyolt (1894). Ibsen y met en scène l’histoire d’un enfant qui se noie dans un fjord après avoir été « visité » par une mystérieuse Dame aux rats. Freud pense à cette tragédie quand il publie le cas sous le titre de « L’Homme aux rats[2] ».

En 1916, il se livre à une longue méditation sur Rebecca West, personnage central de Rosmersholm (1886). Après avoir poussé au suicide la femme de l’homme qu’elle veut épouser, l’héroïne renonce à son projet au moment même où elle apprend qu’elle a été, sans le savoir consciemment, la maîtresse de son père. Comme à propos de la Dame aux rats – devenue l’Homme aux rats – Freud fait de Rebecca un Œdipe féminin, ravagée par la culpabilité et qui découvre ce qu’elle savait déjà inconsciemment.

Par la psychanalyse, Freud transforme donc les névrosés de son époque en personnages de théâtre. Fasciné par les dynasties royales, il a eu, en 1897, l’idée géniale de ramener la vie humaine la plus banale à un roman familial à travers lequel chaque sujet peut se prendre pour un roi à condition d’en payer le prix. La mort, le suicide, la punition, le sacrifice, la castration : tels sont les signifiants majeurs du héros tragique, habité par un destin généalogique. Tel est aussi le grand théâtre de la cure psychanalytique, par laquelle le sujet freudien accède à son inconscient.

On comprend alors pourquoi il n’a jamais rédigé le moindre commentaire sur Peer Gynt, anti-héros, fils d’un homme ruiné et d’une mère qui lui intime de recouvrer la fortune paternelle perdue. Toujours en quête d’une identité introuvable, Peer Gynt est grotesque, menteur, lâche, charmeur, pauvre hère menant la vie des singes. Il parcourt le monde de manière circulaire, devient empereur des fous dans un asile où on le prend pour le Grand Courbe, géant malfaisant issu de la mythologie des trolls. De retour en Norvège, il meurt dans les bras de Solveig, la femme qu’il a trahie. Rien dans ce personnage ne peut attirer Freud qui n’aime ni les fous ni la clinique de la psychose et qui ne peut guère transformer Peer Gynt en un névrosé coupable, hanté par des spectres ou victime d’un fatum.

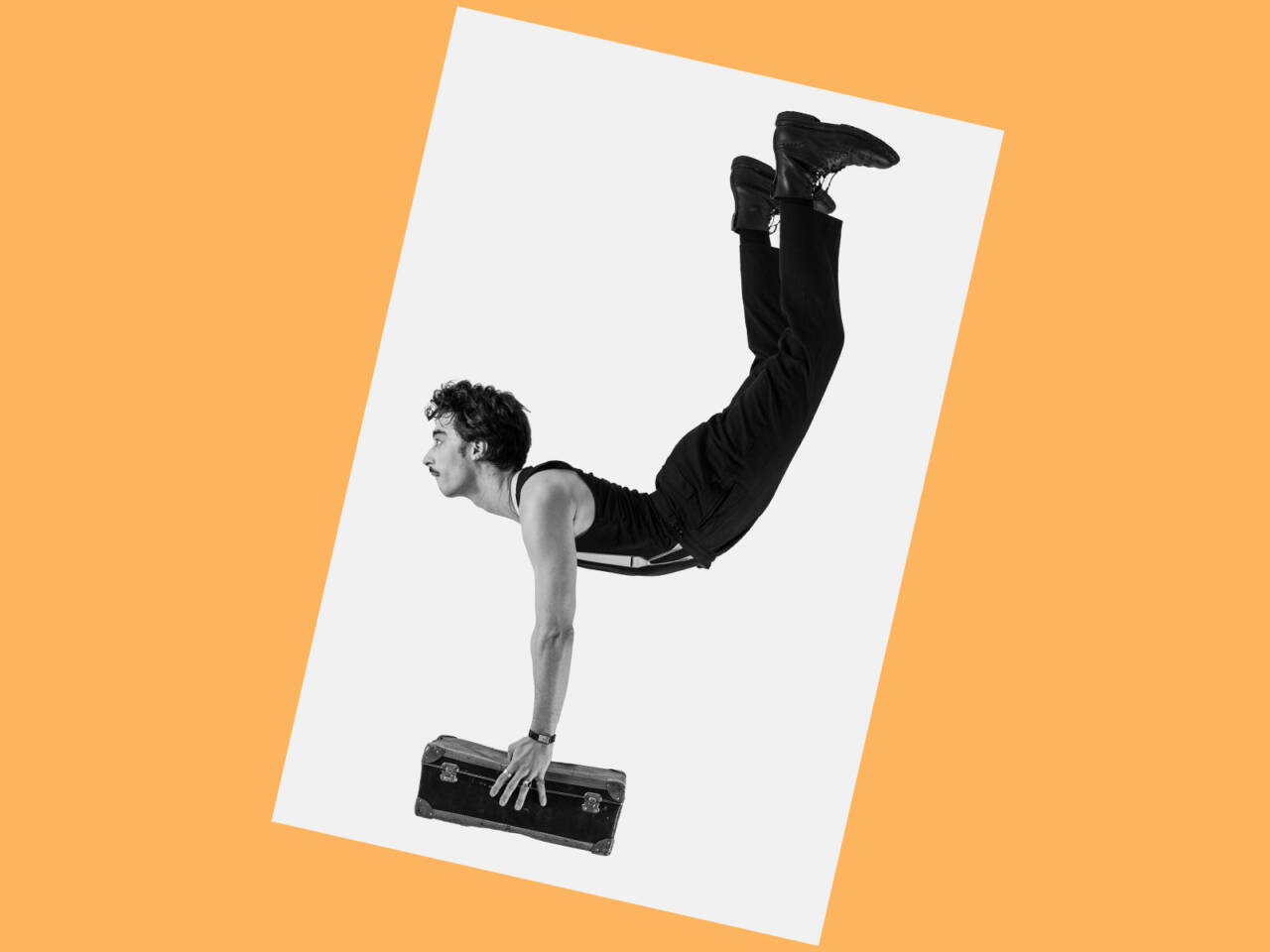

Ce n’est donc pas un hasard si le commentaire le plus freudien de la pièce fut rédigé par Wilhelm Reich, disciple fou du maître. Le 13 octobre 1920, c’est dans le rôle de Peer Gynt que celui-ci fait son entrée à la Société psychanalytique viennoise. Ne parvenant pas à parler, il lit son manuscrit et déclame théâtralement, face à Freud sidéré, son interprétation de l’œuvre d’Ibsen[3]. Angoissé, il se vit lui-même, par anticipation, comme l’anti-héros dissident de la communauté psychanalytique, dont il sera exclu treize ans plus tard.

Reich transforme Peer Gynt en un philosophe nietzschéen, rebelle aux conventions bourgeoises et qui entend rester un individu libre émerveillé par les splendeurs de la nature. Immergé dans ses délires de grandeurs, ce Peer Gynt reichien paranoïaque, incarne l’essence de la révolte humaine, gardien d’un secret sur l’univers qu’il refuse de divulguer sous peine d’être persécuté. Non seulement Reich s’identifie au personnage, mais il en fait le modèle de ce que doit être à ses yeux la véritable révolution freudienne, celle qui unirait le marxisme et la psychanalyse, la liberté orgastique et la société sans classes. Toute sa vie, Reich sera hanté par le personnage, comme si, face à Freud et à sa conception de la névrose coupable, il voulait démontrer que seul un héros fou peut devenir le prototype du vrai psychisme humain : la psychose contre la névrose, la marginalité contre la norme, la libido contre l’ordre établi, le rêve contre la raison, l’étrangeté contre l’intégration : « Peer Gynt, dira-t-il plus tard, c’est l’histoire d’un individu qui sort du troupeau humain et dont le pas n’est pas accordé à celui de la colonne en marche […]. Celui qui se détourne du chemin fréquenté peut facilement devenir un Peer Gynt, un rêveur, un fou […]. Peer Gynt sent les pulsations de la vie dans leur forme forte et indisciplinée[4]. »

Identifié à Peer Gynt, Reich soutient que le vrai Freud, celui des commencements, serait en réalité semblable au héros d’Ibsen, c’est-à-dire à lui-même. À cet égard, on peut dire que la somptueuse tragédie norvégienne pourrait être pensée dans l’histoire de la psychanalyse – de Wilhelm Reich à Gilles Deleuze en passant par Viktor Tausk, Otto Gross et bien d’autres –, comme l’équivalent d’une part maudite interne à son propre mouvement, sorte de ferment nécessaire à la mise en cause de tous les dogmatismes, fût-ce au prix de la valorisation du délire, de l’excès ou de la transgression.

Comme Reich, qui termina sa vie dans un pénitencier, après avoir sombré dans la folie, Viktor Tausk et Otto Gross, tous deux psychiatres et praticiens de la psychose, furent des Peer Gynt de la psychanalyse : l’un se donna la mort et l’autre finit ses jours mort de froid et de faim dans les rues de Berlin. Quant à Deleuze, il remit à l’honneur, par son discours sur la schizophrénie, un idéal de l’errance théâtralisée dont Ibsen s’était fait le porte-parole à la fin du xixe siècle[5].

[1] Sigmund Freud, « Personnages psychopathiques à la scène » (1905), in Œuvres complètes : psychanalyse, vol. VI, 1901-1905, dir. André Bourguignon, Pierre Cotet, Jean Laplanche, trad. Janine Altounian, Pierre Cotet, Pascale Haller et al., Paris, PUF, 2006, p. 319-327.

[2] Sigmund Freud, « Remarques sur un cas de névrose de contrainte. L’homme aux rats » (1909), in Œuvres complètes : psychanalyse, vol. IX, 1908-1909, dir. André Bourguignon, Pierre Cotet, Jean Laplanche, trad. Pierre Cotet, René Lainé, François Robert et al., Paris, PUF, 1998, p. 132-214.

[3] Wilhelm Reich, « Conflits de la libido et formations délirantes dans le Peer Gynt d’Ibsen », in Premiers écrits, trad. Jacques Chavy, Dagmar Deisen, Paris, Payot, « Science de l’homme », t. I, 1976.

[4] Wilhelm Reich, La Fonction de l’orgasme, trad. rev. et corr. par l’auteur, Paris, L’Arche, « Le Sens de la marche », 1967.

[5] Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie. I : L’anti-Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, « Critique », 1972.

Élisabeth Roudinesco